公務員になるには何から始めたらいいの?

就活の進め方が知りたい!!

「公務員になりたい!」と思っても、何から手を付けて、どのように就職活動を進めていくべきかわからないと悩む方は少なくないと思います。

実は、公務員になるには様々な手続きや範囲の広い試験を受ける必要があるため、意外と時間がかかる長期的な就職活動なんです。

そのため、もし公務員を目指すなら早めに準備しておきたいのが本音!

そこで、今回は【公務員のなり方】について全体像を含めた流れを解説していきます。

【この記事をみると…】

●公務員になるまでの全体像が見える

●具体的なイメージが湧く

●今後どのような行動をすれば良いかわかる

現代の不安定な社会情勢の中、「公務員」という職は「安定している」「社会貢献ができる」といった理由で人気になりつつあります。

また、今後公務員もAIなどの活用によって人的削減をかけるようになるはずです。

公務員は1度なってしまえば、ほとんどの場合クビになることはないので、人的削減の波は採用数の減少に寄ってきます。

そのため、公務員になるならできるだけ早い方が良いです!

ぜひ、この記事をよんで早めの対策に取り組んでください!

【記事を書いている僕は】

● 2021年度の公務員試験を受験(完全独学)

● 4つの自治体を受け、すべてに上位で合格

● 大学時代は公務員試験について調べまっくた公務員試験オタク

そもそも公務員とは?

「公務員」は主に、2種類に分けられます。

・地方公務員

・国家公務員

それぞれ、以下で解説していきます。

地方公務員とは

地方公務員とは、主に区役所や市役所、保健所などで働いている職員の事です。

その他にも、県庁で働く職員や消防士、警察官なども含まれていて、都道府県や市町村の管轄で働いています。

主な活動は、地域に根差した活動が多いです。仕事内容は多岐にわたります。

・住民票の発行

・資産関係

・税金関係

・保健福祉関係

・地域活動の予算関係

・水道や道路などのインフラ関係 など

幅広い事業を経験することができ、その活動が地域住民の生活に直結しているため、成果が見えやすくかなりやりがいのある仕事ができます!

国家公務員とは

国家公務員とは、主に国の行政機関(財務省、厚生労働省、文部科学省など)で働いている職員の事です。

主な活動は、日本全体に関わる施策や方針を決める仕事です。内容も、部署によって様々ですが

地方公務員が実施している内容を日本・世界に広げたイメージ

地方公務員の活動内容や予算なども決める

上記のように理解すると、分かりやすいと思います。

日本全体の方針を決める仕事なのでプレッシャーや重圧も大きいですが、その分やりがいのある仕事です!

公務員になるには?【この5ステップを押さえよう!】

STEP1:受験申し込み

STEP2:1次試験(教養、専門、論文)

STEP3:2次試験(面接、集団面接)

STEP4:合格発表

STEP5:内定

ここまで公務員の種類についてお話してきました。

ここからは、「公務員のなり方」に焦点を当ててお話していきます。

公務員になるには、各自治体で行われている「公務員試験」に合格する必要があります。

自治体によって呼び方は異なりますが、一般的に

・地方初級(高卒レベル)

・地方中級(短大卒レベル)

・地方上級(大卒レベル)

に難易度がわかれています。

受けたい自治体によって求められる問題のレベル、採用条件などが異なるため一概にすべてとは言えませんが、ある程度の自治体をカバーしようと思うと、地方上級レベルの問題を解けるようになれば良いと思います。

また、高卒、大卒だけではなくて社会人からの転職も可能です。試験区分に「社会人枠」「キャリア採用」のようなものもあるので民間企業に就職後もチャレンジすることができます。

ただし、受験資格に年齢制限がある自治体が多いため確認は必要です。

以下では、公務員試験の概要や科目、具体的な日程や流れなどを詳しく解説していきます。

公務員試験の概要

公務員試験には、

・一般試験(教養試験、専門試験、論文試験、面接試験など)※基本的にはこっち!

・特別枠(SPI3などの企業で用いられるような試験形式)※実施自治体は少ない!

主に、この二つの受験形式があります。

基本的には、一般試験を受ける必要がありますが、自治体によっては特別枠などを設けており一般試験を受験しなくても良い方法もあったりします。

(受験形式については、自治体によって異なるため各自治体のホームページを参照ください!)

受験科目の見方はこちら↓

今回は、大多数の受験で必要になる一般試験(教養試験、専門試験、論文試験、面接試験)をメインに解説して行きます。

一般試験について

一般試験は主に以下の4つに分けられます。

・教養試験

・専門試験

・論文試験

・面接試験

基本的には、1次試験、2次試験に分かれていて

【パターン①】

1次試験:教養試験、専門試験が同日

2次試験:論文試験、面接試験が別日

【パターン②】

1次試験:教養試験、専門試験、論文試験が同日

2次試験:面接試験が別日

このような流れで進んでいく事が多いです。

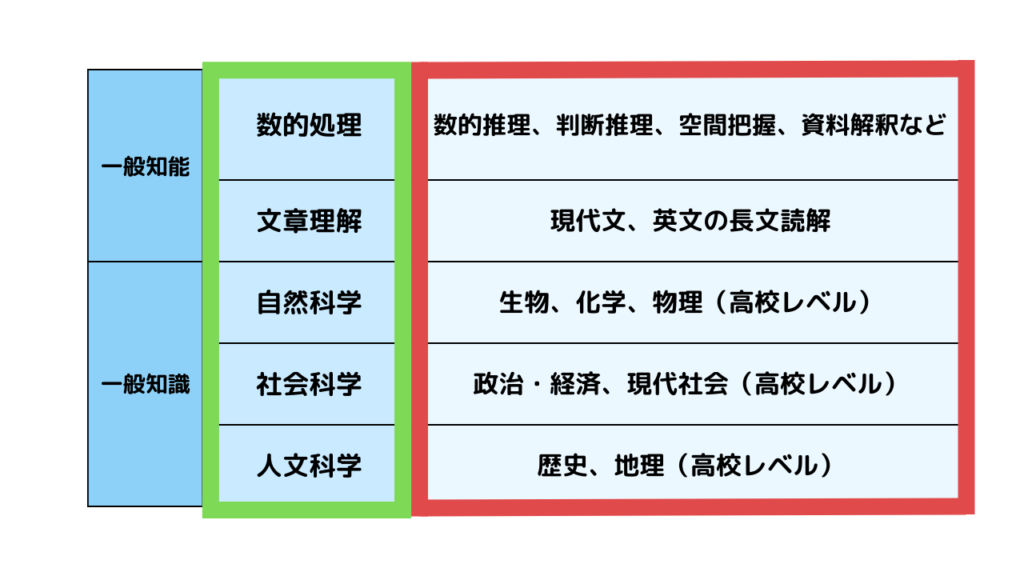

教養試験

一般的な教養試験は

・一般知能(数的処理、文章理解)

・一般知識(自然科学、社会科学、人文科学)

この2分野に分かれています。

さらに細かく分けていくと

このように細分化されます。

みなさんに覚えてほしいところは、緑枠と赤枠のところです!

緑枠:主に参考書などに記載がある分野。いわゆる公務員試験における科目の部分

赤枠:具体的な勉強内容

このように見ると、かなり多くの科目があるように見えますよね。

公務員試験が難しく、大変と言われる理由はここにあります。なので早め早めの対策が必要なんです!

1日に必要な勉強時間と具体的な対策については以下の記事をお読みください!↓

専門試験

専門試験は受ける職種によって違ってきます。

【行政職の場合】

政治学 / 行政学 / 憲法 / ミクロ経済 / マクロ経済 / 民法 / 財政学 / 国際関係 / 刑法

などから複数個選択して解答

【心理・福祉職の場合】

大学のカリキュラム内にある、心理学 / 社会学 / 社会福祉 などの専門知識

【技術職の場合】

大学のカリキュラム内にある、土木 / 建築 / 機械 / 電気 などの専門知識

このように、分かれていて【心理・福祉職】【技術職】については大学の時に学んだ専門的な知識で解くことができます。

それに対して【行政職】は、かなり幅の広い分野の学習が必要ですし、大学で学習しない分野も多いかと思います。

その分、募集人数は【行政職】が圧倒的に多いのでどの職種を選ぶのかも戦略として重要になってきます!

【保健師】の専門試験の詳細はこちら↓

論文試験

論文試験はお題について自分自身の考えや解決策を書くイメージです。

出題テーマ:社会問題、健康問題、自然災害などの問題を行政職員の立場から、どのように捉え解決していくか

文字数:800~1200字程度

制限時間:60~90分程度

※出題テーマ、文字数、制限時間など自治体によって様々です。

ホームページに過去問などが載っていることが多いため確認しておきましょう。

近年の傾向として、ありきたりな文ではなく、新しい視点や発見があるような文、自分自身の意見がはっきりと記された文が好まれる傾向にあります。

自分の得意、不得意、社会の情勢などを含めて斬新な意見を書いていくと良いと思います!

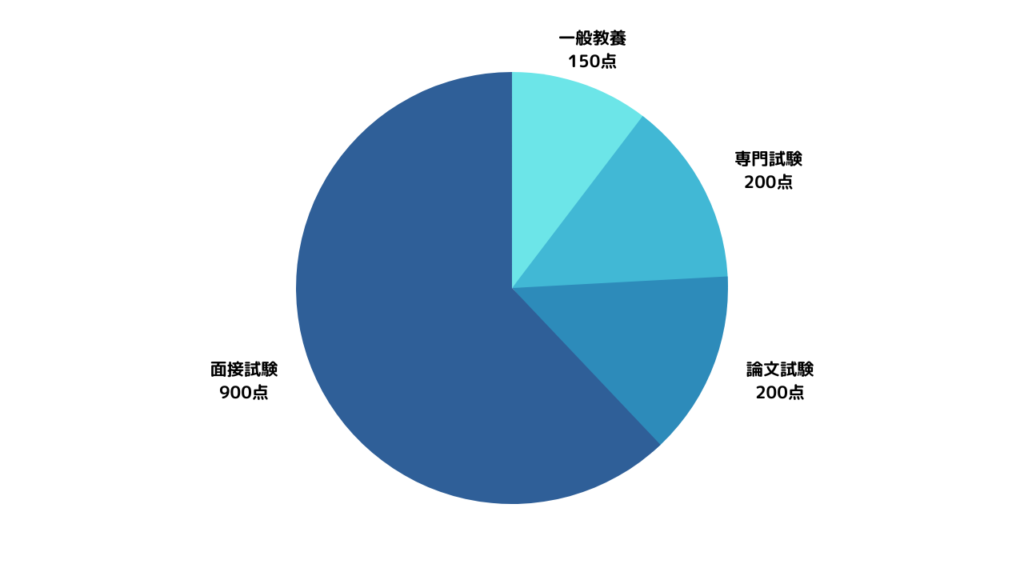

面接試験

近年の傾向として、公務員試験も対人を重視して採用する傾向にあります。

このグラフをみてください!

これはある自治体の配点の比重を表したグラフです。

このグラフを見ると分かるように、面接試験の配点がかなり大きいです。

公務員という職は、市民の皆様あっての職です。そのため、対人を重視して採用する方向にシフトしているのだと思います!

面接試験の具体的な対策はこちら↓

公務員試験の主な日程・流れ

上記で説明した【5ステップ】の流れを以下で示しています。

【国家公務員(国家一般職)の場合】

2月~: 受験案内、エントリー開始

3月~4月: エントリー〆切

4月~7月: 1次試験、2次試験

8月: 合格発表

10月: 内定決定

【地方公務員の場合】

3月~5月: 採用募集の案内

3月末~4月: 受験申込(エントリーシート)提出

5月~6月: 1次試験

7月~8月: 2次試験

8月~10月: 合格発表 内定

各自治体によって、日程はバラバラなので確認するようにしてください!(これはあくまで目安!)

そして2023年度の試験予定日がこちら!

こちらも、日程の変更があったりするので詳細は各ホームページを参照ください!

日程や流れを掴んでおくことで、勉強計画も立てやすくなります!

ぜひ、参考にしてください!

公務員に必要な資格は?

公務員(行政職)になるにあたって、必要な資格はありません。

もちろん、専門職(心理士、栄養士、看護師、保健師など)と言われるような職に就く場合には必要です。

しかし、事務職などを希望する場合は専門的な資格、免許は必要ないです。

採用のための指標は、「公務員試験」のみです。

学歴、資格、免許など一切必要ないので、どんな人にでもチャンスがある職種と言えます。

民間企業との併願はできる?

「よし!公務員になろう!」と思っても、公務員試験1択だと不安ですよね。

安心してください。公務員試験を受けるにあたって、「他自治体を受けてはいけない」「民間企業との併願は不可能」といった制限はありません。

そのため、【公務員試験は併願が定石】と言われています。

リスクヘッジのため、自分の可能性を広げるためにも他自治体、他企業の就職試験も積極的に受けてみましょう!

公務員試験における併願のポイントはこちら↓

公務員試験は【効率良く勉強】が必須!

以上、「公務員のなり方」をまとめました。

この通り、公務員になるためにはかなりの準備が必要になります。

もちろん、1年間かけて準備をした人が落ちてしまうことや、逆に3か月ほどの準備期間で受かる人など様々います。しかし、早めに準備をすることに越したことはありません。

また、公務員試験の受験科目はかなりの量があります。

この科目数を完璧にしようと思えば、莫大な時間がかかります。そのため、公務員試験における必須の勉強方法は【効率良く勉強する・科目を絞る】この2点です。

ここを理解しておく必要があります!

大学生の方なら大学ライフを楽しみたいですし、社会人の方なら、仕事、家族時間などで十分な勉強時間が取れないことも多いと思います。

だからこそ、【効率良く】が大切です。その方法を上記の記事に記してあります。

ぜひ、参考にしてみてください。

また、この【効率化】のためにオンライン予備校を利用するという手もあります。

現代のオンライン予備校は費用も安く、大学生でも親に迷惑をかけずに学習できます。

また、スマホ1台あれば学習ができる仕組みになっているため重たい参考書を持ち運ぶ必要もありません。効率良く勉強したいならかなりおすすめです!

【効率の良い勉強方法】【オンライン予備校】などを利用して、周りとこっそり差を付けちゃいましょう!

最後まで読んでくださりありがとうございました!

質問や相談などあれば気軽にコメントしてください!

Instagramなどでも公務員試験の有益な情報を発信していますのでそちらも遊びに来てください!

コメント